2010年07月 28日

北海道 こぶしの湯 あつま(厚真)

日高から千歳へ向かって走行していると

「こぶしの湯」の看板が目に付いたので寄ってみることにした。

町営の施設で、同じく町営のスポーツ施設を利用した

合宿等のための宿泊施設も併設されている。

お風呂は入浴料が500円で、

サウナ・露天風呂・泡風呂・ジェット風呂・打たせ湯等があるが、

ラドン浴室の表示があったので、天然の温泉ではないようだ。

それでも、内湯からも露天風呂からも北海道らしい広々とした景色が望め、

気持ち良く浸かることができた。

風呂上りには、北海道限定販売のキリンガラナというドリンクが売っていたので

飲んでみた。

北海道ではコカコーラの発売が他地域より遅かったので、

私が小学生の頃はガラナドリンクの人気は高かったことを思い出した。

チョット独特の薬のような臭いと甘みは昔と変わっておらず懐かしい味がした。

●参加ランキングサイト

応援クリックよろしくおねがいします!

↓ ↓ ↓

リゾート物件情報Webへ

リゾート物件情報Webへ2010年07月 18日

石川県小松市 安宅の関と創作料理屋

小松空港近くの安宅関に寄った。

駐車場の前に、和風創作料理の店があったので寄ってみた。

鰹のたたき定食を頼んだが、量が多くて食べきれなかった。

あらかじめ、量が多いので減らしましょうかと言われていたのだが、

欲張ってそのままたのんでしまった。

世田谷出身のオーナーで、最近お店を出したようだ。奥さんや娘さん、

家族みんなで親切に応対してもらった。

●参加ランキングサイト

応援クリックよろしくおねがいします!

↓ ↓ ↓

リゾート物件情報Webへ

リゾート物件情報Webへ2010年07月 14日

福島県大玉村 アットホームおおたま

安達太良山の麓に福島県民の森「フォレストパークあだたら」という広大な

森林体験施設があり、隣接して村営の温泉施設「アットホームおおたま」がある。

宿泊施設も兼ねた大きな建物だが、温泉の施設は思ったより小さくて、

チョット期待はずれだった。

露天風呂やサウナはなく、内湯だけで、

湯舟も5人も浸かれば一杯になってしまうほどの大きさだ。

洗い場もカランが七つほど並んでいるが、浴槽との間が狭いので、

誰かがシャワーを使っていると湯舟まで水滴が飛んでくる。

あまり気分の良いものではなかった。

泉質はアルカリ性の単純泉で、浸かっていると石鹸を洗い落とすのを忘れたのか

と思うほどのヌルヌル感のあるいいお湯だったので、

もう少しゆとりのある造りにしてくれていれば満足できたのにと残念に思った。

入浴料は400円と良心的だったが…。

●アットホームおおたま → 公式サイト

●参加ランキングサイト

応援クリックよろしくおねがいします!

↓ ↓ ↓

リゾート物件情報Webへ

リゾート物件情報Webへ2010年07月 13日

盛岡・啄木の新婚の家

盛岡駅の近くに石川啄木が挙式し新婚生活を送った借家が保存されている。

誰も人がいない勝手に見てよいところで、前の駐車場に止めてゆっくりと中を見た。

挙式といっても、啄木は5月30日当日現れず仙台で友人と遊んでいて、

そのまま渋民村に行って、妻節子と友人だけの挙式だった。

4日後にここに来たのだが、両親と妹も一緒の新婚生活だった。

かなり」広い家だと思ったが、どうもこの家全部ではなく、

奥の8畳と4畳半、出入り口だけを借りていたのではないだろうか?

説明には何も書かれていないが、2週間ほどでここを引き上げていること、

啄木が出入りしたのは、裏の玄関と説明されているから、

5人が生活する環境ではなく、広い部屋は借りていなかったのだろうと推測する。

盛岡の啄木の施設はここだけだということだ。

●参加ランキングサイト

応援クリックよろしくおねがいします!

↓ ↓ ↓

リゾート物件情報Webへ

リゾート物件情報Webへ2010年07月 11日

角館 俳優・山谷初男さん宅訪問

早朝、新幹線こまちで角館に到着。

駅からそう遠くないところにある俳優山谷初男さんの別荘と小劇場を訪れた。

山谷さんは角館出身で、駅前にあるやまや旅館がもともとのご実家。

時々角館に帰って、別荘や小劇場の手入れをされている。親切に迎え入れて

いただき、コーヒーもご馳走になりました。

小劇場の看板は永六輔さんがお書きになったもので、昔のやまや旅館を移築

して作ったという立派なもの。

今回、この物件の売却をされるということでの訪問。別荘についても売却を

予定されています。

後日、Webに掲載しますので注目してください。

角館は武家屋敷もある歴史文化の薫り高い落ち着いた町です。

稲庭干うどんの本場ということで昼ごはんを食べました。

●参加ランキングサイト

応援クリックよろしくおねがいします!

↓ ↓ ↓

リゾート物件情報Webへ

リゾート物件情報Webへ2010年07月 09日

奥飛騨温泉郷 ひがくの湯

奥飛騨温泉郷の新穂高温泉にある

「ひがくの湯」という立ち寄り温泉に行ってきた。

奥飛騨温泉郷には他にも沢山の公共温泉や露天風呂があるが、

新しそうな施設だったので寄ることにしたのだ。

入浴料の700円を支払って入ってみると、内湯はなく、

露天風呂と洗い場だけの施設だった。

湯舟はある程度の広さがあるのだが、

湯舟の直ぐ周りを高い塀で囲まれているので圧迫感があり、

露天風呂らしい開放感はない。

塀の上の方に錫杖岳上部の岩肌は見えるが、

目の前には黒い塀が見えるだけで、眺めも良いとはいえない。

無色透明の単純泉が掛け流しにされていて、温泉の質等に不満はないが、

冬の寒い時期や雨天時のことを考えると、内湯は必要だと思う…。

お風呂の他には、広い休憩室があり、レストランが併設されていて、

飛騨の郷土料理も味わえるようになっている。

●参加ランキングサイト

応援クリックよろしくおねがいします!

↓ ↓ ↓

リゾート物件情報Webへ

リゾート物件情報Webへ2010年07月 05日

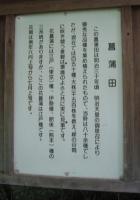

今年最後の菖蒲と変わりゆく青山通りvol.7

表参道は、いうまでもなく明治神宮への参道。

現代は、ファッション詣でをするひとびとが引きもきらず往来している。

週末に思い立って、ウン10年ぶりに明治神宮の菖蒲田を訪れた。

今年は開花が遅れていると聞いたけれど、さすがに6月下旬、花はだいぶ

少なくなっていた。

開園(午前8時半)と同時に入ったので、お客さんよりも、水の中に入って

花がらを摘み取るスタッフのほうが多い。

綿密かつ丁寧な仕事のおかげで、菖蒲田は整然。

場所柄、西洋からの客人が目立つ。若者たちが、咲き始めのハスや鯉、水上に

頭を出したカメに歓声を上げていた。

帰りに駐車場を通ると、観光バスがこれ以上とめる余地ないほどぎっしり。

早起きして、ちょっぴり得したか知らん。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

ひさびさに「変わりゆく青山通り」を。

先日、外苑前から絵画館のイチョウ並木前までの青山通りに若いケヤキが

植えられたことに気づいた。

一方、昨年2月、ひと足先に表参道交差点からブルックスブラザースの間に

植えられたケヤキたち。

木陰を作るにはまだまだ年月がかかりそうだけれども、ずいぶんと成長した

(画面左右の奥、こんもり丸い樹形は残るトチの木)。

グラウンドカバーの竜のひげにも花が。

その反面、トチ並木が姿を消して1年と半年が経ったレゾン本社の前、

表参道の交差点から骨董通り(南青山5丁目交差点)にかけては、

街路樹ゼロの状態を更新中。

木陰のない歩道は凄まじい直射日光と照り返しで、昨夏は過酷な

炎熱ストリートと化していた。

今年も同じことに・・・?(* ̄□ ̄*;

街路樹がどれほど私たちを守ってくれているかを痛感する日々である。

★青山通りの変貌の過程は下記に。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2008年1月の日記は… vol.1

2008年12月の日記は… vol.2

2009年2月の日記は… vol.3

2009年4月の日記は… vol.4

2009年5月の日記は… vol.5

2009年11月の日記は… vol.6

カテゴリー: 東京・表参道スケッチ

記入者: koba

●参加ランキングサイト

応援クリックよろしくおねがいします!

↓ ↓ ↓

リゾート物件情報Webへ

リゾート物件情報Webへ2010年07月 03日

北海道 オンネトー温泉 景福の湯

オンネトー温泉(雌阿寒岳の麓に位置するので雌阿寒温泉とも言われている)の

景福という民宿のお風呂に入ってきた。

露天風呂と内湯があるが繋がってはいない。

内湯は男女別だが露天風呂は混浴になっており、

脱衣所だけが男女別になっている。

ネットの中が露天風呂

ネットの中が露天風呂取り敢えず露天風呂に浸かってみることにしたが、

露天風呂の周囲をネットで囲んであるだけのワイルドなお風呂である。

ネットなので、外から見えそうな気がするが、

これでは女性客は入浴し辛いだろうと思った。

露天風呂は青白色に濁っている

露天風呂は青白色に濁っているその後、内湯に移動することにしたが、離れていて脱衣所も別になっているので、

裸のまま服を持って内湯へ行くことにした。

内湯もかなりワイルドな造りで、カランは一つあるだけで水しか出ない。

湯舟の底は大きな岩盤になっており、その間に敷き詰められた

砂利の間から、やや青みがかった透明なお湯が湧き出ている。

そのせいか、場所によってお湯の温度に違いがあるが

満足できるいいお湯だった。

泉質は所謂、硫黄泉だが、内湯が透明なのに対し、

露天風呂は青白色に濁っている。

これは露天風呂の方がより多く、空気に触れるためらしい。

洗面台はこの一つだけ

洗面台はこの一つだけ入浴料も300円と安いのが嬉しいが、その分石鹸もシャンプーもない。

洗面所や洗い場に鏡の1枚すらないことにも感動した。

※オンネトー温泉 景福 → 公式サイト

●参加ランキングサイト

応援クリックよろしくおねがいします!

↓ ↓ ↓

リゾート物件情報Webへ

リゾート物件情報Webへ2010年07月 02日

近鉄奈良駅から平城京跡へ

京都から近鉄で奈良駅に。

待ち合わせ場所は、托鉢のお坊さんの間。

帰りに大和西大寺で降りて、平城京を見たいと思ったのだが、

人身事故でダイアが大幅に乱れている。

そのまま京都に帰ることにして、電車の中から平城京跡を撮影した。

線路の右にも左にも館が立ち並んでいる。

平城京はかなり広かったのだろう。

ここが、都心の始まりだったのだ。

●参加ランキングサイト

応援クリックよろしくおねがいします!

↓ ↓ ↓

リゾート物件情報Webへ

リゾート物件情報Webへ